Leur fille, Lena, s’est évanouie en 1990 — la nuit même de sa remise de diplôme.

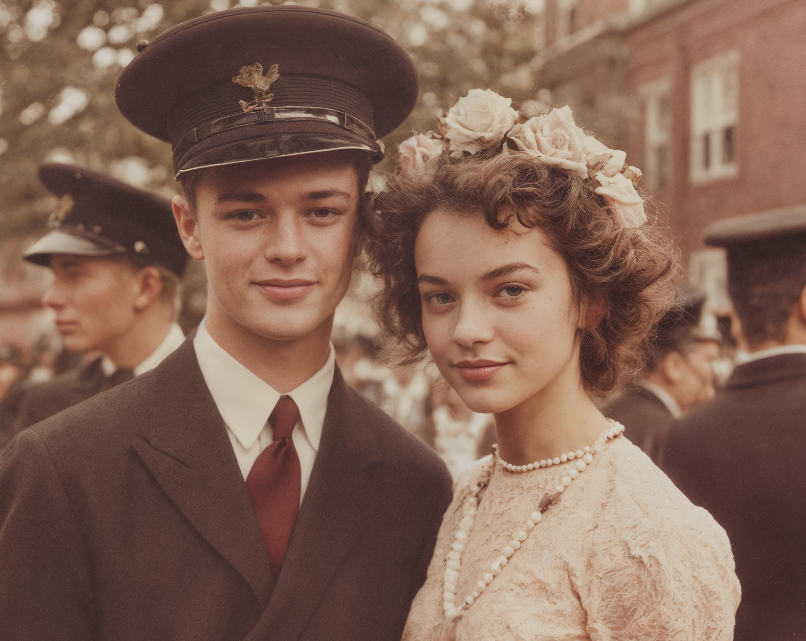

C’était un soir de juin tiède. Les étoiles parsemaient le ciel, la maison respirait le lilas et le gâteau à la vanille — son préféré. Lena tournoyait devant le miroir, robe bleue, rire clair ; son père, Nikolaï, la regardait avec une joie tranquille. Voilà le bonheur, pensa-t-il.

Personne n’imaginait que ce serait leur dernière soirée ensemble.

Après la fête, Lena ne revint pas. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni jamais. L’enquête s’étira des mois durant, pour rien. La police haussait les épaules, les témoins se contredisaient, et l’unique piste — une jeune fille qu’on disait avoir vue faire de l’auto-stop — se révéla fausse.

Les années se fondirent en décennies. Olga, sa mère, se replia sur elle-même. Nikolaï vieillit trop vite. L’espoir, lampe à huile autrefois vive, n’était plus qu’une flamme vacillante.

Puis vint 2012.

Un jour de pluie d’octobre, en rangeant le grenier, Nikolaï tomba sur un vieil album. La poussière dansait quand il l’ouvrit. Des images familières : Lena en uniforme, Lena avec ses amies, Lena en vacances. Et soudain, son cœur fit un bond — une photo qu’il ne connaissait pas.

On y voyait Lena adulte, la trentaine, près d’une maison en bois, avec des montagnes au fond. Au dos, de sa main : « 2002. Je suis vivante. Pardonne-moi. »

Ses doigts tremblaient si fort qu’il faillit la lâcher.

Il apporta l’album à Olga. Elle caressa l’image passée, et, lentement, une lueur fragile revint dans ses yeux.

— C’est elle… c’est notre Lena…

Ils scrutèrent la photo des heures durant. Derrière Lena, une enseigne : « Gostinitsa “Zvezda” — Hôtel Étoile. »

— Elle était en vie, souffla Nikolaï. Douze ans… et pas un mot. Pourquoi ?

Dès le lendemain, il se mit à chercher. Sur Internet, l’hôtel existait — au Kirghizistan, au creux des montagnes. Sans hésiter, il fit sa valise, retira ses économies et partit.

Le voyage fut long : train, correspondances, bus, puis un vieux minibus haletant dans l’air froid et mince des hauteurs. Quand l’hôtel apparut, son cœur cogna. L’enseigne était la même.

À l’intérieur, l’odeur de bois et de temps. Derrière le comptoir, une femme d’âge mûr.

— Excusez-moi, balbutia Nikolaï. Connaissez-vous une femme nommée Lena ? Lena Nikolaïeva. Elle a peut-être séjourné ici… il y a dix ans.

La femme l’examina.

— Attendez… vous êtes son père, n’est-ce pas ?

Il se figea. — Oui…

Elle ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe usée. Sur le recto : « Pour Papa. À remettre seulement s’il vient lui-même. »

Il la déchira, les mains tremblantes.

Papa,

Si tu lis ceci, c’est que je me suis trompée.

Je suis partie en 1990, non pas pour fuir vous deux, mais parce que j’avais peur.

J’ai suivi les mauvaises personnes, et il est devenu trop tard pour revenir. La honte m’a bâillonnée.

Je suis vivante. J’ai un fils, Artyom. Il ne te connaît pas.

Tant de fois j’ai voulu écrire… Je n’ai pas osé.

Si tu es venu jusqu’ici, c’est que tu tiens encore à moi. Cherche-moi. Je suis tout près.

Pardonne-moi. — L.

Les larmes brouillèrent l’encre.

— Elle vit dans le village voisin, dit doucement la femme. Je peux vous y conduire.

Peu après, Nikolaï se retrouva devant la barrière d’une petite maison. Un garçon d’une dizaine d’années jouait dans la cour. Une femme grande, brune, sortit sur le perron. Leurs regards se croisèrent.

Lena.

Ils restèrent pétrifiés.

— Papa ? chuchota-t-elle.

Il ne trouva pas sa voix. Il acquiesça seulement — et, l’instant d’après, ils étaient dans les bras l’un de l’autre.

— Pardonne-moi, sanglota-t-elle. Je réparerai. Je te le promets.

Les années repassèrent, mais autrement. La maison retrouva les rires. Artyom appela Nikolaï « grand-père ». Olga replantait des fleurs au perron, la main sûre.

Le passé faisait encore mal, mais l’album de famille ne se fermait plus sur un vide. Sur la dernière page, une nouvelle photo : Lena, Artyom, Nikolaï et Olga, réunis enfin.

Légende : La famille, c’est se retrouver — même vingt-deux ans après.

L’automne 2013 fut d’une douceur étrange. Les feuilles tombaient lentement, l’air sentait la pomme, l’herbe sèche et quelque chose de fragile mais neuf : l’espérance.

Olga, sur la véranda, épluchait des pommes de terre, un vieux plaid sur les genoux. De la pièce, la voix gaie d’Artyom s’élevait :

— Grand-père, tu as vraiment conduit un tracteur ?

— Bien sûr ! Et pas qu’un peu — le meilleur conducteur du district ! riait Nikolaï.

Artyom, yeux vifs, adorait ces récits d’un monde sans smartphone, simple comme un film.

Lena sortit sur le pas de la porte.

— À table ! Artyom, va chercher grand-père.

Nikolaï, la regardant s’approcher :

— Tu sais… chaque jour j’ai peur de me réveiller et de ne plus te trouver.

Lena baissa les yeux.

— Moi, j’ai craint que tu ne me pardonnes pas. Que tu ne veuilles plus de moi.

— Petite folle, souffla-t-il. Comment un père ne pardonnerait-il pas à sa fille ?

Un jour, en sortant les affaires d’hiver du grenier, Olga découvrit une boîte. À l’intérieur, un carnet en cuir, l’écriture de Lena.

Elle hésita, puis l’ouvrit au hasard.

« J’ai fait des ménages, puis la cuisine. Je dormais dans un coin, avec une vieille femme et ses chats. Parfois j’avais l’impression d’être déjà morte. Je voulais rentrer, mais je n’en avais pas la force…

Quand Artyom est né, j’ai de nouveau servi à quelqu’un. Je me suis juré : si la vie me laisse une chance, je reviendrai. J’expliquerai tout. Même s’il faut vingt ans. »

Olga resta longtemps assise avec le carnet, puis alla préparer du thé, et serra sa fille contre elle.

— Promets-moi de ne plus disparaître.

Lena hocha la tête, muette.

Quelques mois plus tard, un homme grand se présenta. Cheveux grisonnants, regard chargé. Nikolaï ouvrit — et sut aussitôt que cet homme appartenait à leur douleur.

— Je m’appelle Stanislav. Je… connaissais Lena. En 1990. Je suis venu m’excuser.

Ils s’assirent sur le banc. Quand Lena sortit et le vit, elle pâlit.

Stanislav raconta : l’amour de jeunesse, les promesses de liberté, puis la lâcheté quand la vie s’est durcie. Des années plus tard, il avait appris qu’elle avait un fils.

— Je ne demande pas pardon, dit-il doucement. Je voulais seulement que tu saches : je ne t’ai jamais oubliée.

Lena se tut longtemps, puis répondit :

— Je t’ai pardonné il y a longtemps. Pas pour toi. Pour moi. Pour pouvoir vivre.

Il s’en alla, emportant la dernière ombre.

Ce Nouvel An-là, la maison débordait de rires. L’album grandissait — Artyom y collait lui-même des photos : école, balades, pêche avec grand-père.

Sur la dernière page, il écrivit :

« La famille, ce ne sont pas ceux qui restent toujours près de vous — ce sont ceux qui reviennent. »

Sept ans passèrent. Artyom eut quinze ans. Plus grand que sa mère, des lunettes, un appareil photo vissé au cou. Il arpentait les bois à la recherche des « traces de vie » : maisons abandonnées, balançoires rouillées, cercles de feu éteints.

Nikolaï ne suivait plus. Le cœur fatigué, les jambes lourdes. Chaque matin pourtant, il s’asseyait près de la fenêtre, son thé à la main, et regardait son petit-fils partir avec sac et caméra.

— On a un artiste à la maison, disait-il. Son pinceau, c’est l’objectif.

Olga s’était apaisée. Son sourire n’avait pas changé ; ses yeux, si — habités d’une paix retrouvée.

Lena devint prof de littérature au collège. Les élèves la respectaient. La vie prit un rythme, un sens, une tenue.

Mais le temps suivit sa loi.

Un matin de printemps, Nikolaï ne se réveilla pas.

Il partit comme il avait vécu : en douceur. Sur sa table de chevet, une vieille photo : Lena en robe de bal, Olga à ses côtés, jeunes, riantes.

Au jardin, Artyom tint longuement l’album de son grand-père. Puis il ajouta, en dernière page, un cliché : Nikolaï dans son fauteuil, Artyom sur ses genoux.

Légende : Tu m’as appris à me souvenir. Merci, grand-père.

Cinq années filèrent. Artyom entra à l’université, à Moscou — photo et journalisme. Il écrivait souvent à la maison. Chaque lettre commençait ainsi :

« Salut Maman. Tu me manques. Je me souviens. »

Un an après Nikolaï, Olga s’éteignit. Lena resta dans la maison — pas seule. Elle avait ses livres, ses souvenirs, et un fils qui revenait à chaque fête, les bras chargés d’histoires et d’images.

Un printemps, elle reprit la photo de 2002 — celle devant la maison de montagne, « Je suis vivante. Pardonne-moi. »

Au dos, elle ajouta :

« Maintenant je vis vraiment. Et, je crois, j’ai fini par me pardonner. »

Nous étions en 2025.

Devenu adulte, Artyom revint dans la maison de son enfance, avec un appareil, un carnet et une idée claire : écrire un livre. Un livre sur la famille, la mémoire, et la fille qui, après vingt-deux ans, avait retrouvé les siens.

Il ouvrit l’album : première page — la petite Lena ; dernière — lui et sa mère sous un pommier en fleurs.

Sur la double page finale, il nota :

« Une histoire ne se termine pas tant qu’on s’en souvient. Voici la nôtre — une histoire de retour. »

Artyom revenait souvent au village. Jamais pour de bon — la ville, le travail, les festivals le rappelaient — mais franchir ce seuil, c’était entrer dans un lieu sacré, rien qu’à lui.

La maison ne changeait presque pas. Le pommier fleurissait fidèlement chaque printemps. Artyom en prenait soin — taille, badigeon, protection. Il l’appelait « l’arbre de mémoire ».

À l’intérieur, tout restait là : les livres de Lena, le thermos de Nikolaï, les sachets d’herbes d’Olga. Un jour, en triant, il trouva une enveloppe sans nom, seulement une date : 1990.

À l’intérieur, une lettre. L’adieu de Lena, écrit le jour de sa disparition.

« Si tu lis ceci, c’est que je suis partie. Ne me cherche pas. J’ai besoin d’une autre vie. Pardonne-moi si tu peux. Je reviendrai quand je serai digne du pardon. »

Artyom la garda longtemps en main. Puis il la posa près de l’autre — celle de 2002. C’était comme deux miroirs : la fuite et la peur, le regret et le retour.

Il les photographia toutes deux, puis les rangea.

Lena avait bien vieilli. Sans amertume, avec tenue. Dans ses yeux, cette profondeur que seuls portent ceux qui ont été brisés et se sont relevés. Elle ne se jugeait plus. Elle avait pardonné — lentement, entièrement. À son fils, elle avait tout donné ; le reste, elle l’abandonnait au temps.

Souvent, ils restaient sur le perron, à demi silencieux. Artyom l’interrogeait sur le passé — l’école, sa grand-mère, le garçon pour qui elle était partie en 1990.

Elle ne répondait pas toujours tout de suite.

— Je croyais courir vers la liberté, avoua-t-elle un soir. En vérité, je fuyais moi-même. Et pourtant… si je n’étais pas partie, tu n’existerais pas. Sans toi, je n’aurais pas tenu. Voilà tout.

Artyom écoutait. Parfois, il allumait un dictaphone. Ces échanges deviendraient des pages de son livre.

En 2026, le livre parut. Titre simple : L’Album photo.

Des images, des lettres de Lena, des notes d’Olga, des récits de Nikolaï. Rien d’embelli. La vérité nue — douleur, remords, amour, pardon. Une famille — imparfaite, mais vivante.

Contre toute attente, l’ouvrage toucha des milliers de lecteurs. On y croyait, disaient-ils.

On invita Lena à une présentation. La parole publique l’effrayait, mais, devant la salle, elle parvint à dire une phrase :

— Merci de nous garder en mémoire. Tant qu’on se souvient de nous, nous sommes vivants.

Automne 2030.

Lena partit doucement, comme son père. Artyom la trouva assise près de la fenêtre, un livre sur les genoux, la première photo dans les mains.

Il l’enterra près des siens, sous le pommier.

Après, il resta longtemps là. Pas de larmes, juste le silence. Puis il leva l’appareil et prit une dernière image : l’arbre dans la lumière d’automne, et, gravée sur la pierre :

« Nikolaï, Olga, Lena. Famille Nikolaïev. »

Artyom ajouta au bas :

« Ils se sont retrouvés. Et moi — je les ai trouvés. »

Il se leva et s’éloigna. Avec la mémoire au cœur, un appareil en main, et une histoire qui n’appartenait plus qu’à lui.

Les années passèrent.

Artyom vivait à Saint-Pétersbourg. Atelier, élèves, expositions. Il refusait pourtant le titre de photographe.

— Je saisis le souffle du temps, disait-il.

Dans un coin de l’atelier, une armoire fermée à clé. Trésors à l’intérieur : l’album, les lettres, les herbes d’Olga, un dictaphone avec la voix de sa mère. Il l’ouvrait rarement — seulement quand le manque devenait trop fort.

Un printemps, il retourna encore au village.

La maison avait un toit neuf, une véranda. Le jardin, lui, n’avait pas changé. Le pommier — toujours en fleurs, toujours vivant.

Artyom marcha pieds nus sur la terre fraîche. Il s’arrêta sous l’arbre, leva son appareil et déclencha. Pas pour une expo, pas pour un livre — pour lui.

La photo resta dans la carte mémoire. Il n’imprimait plus ces images-là.

Il savait désormais que l’essentiel avait déjà été saisi. Tout ce qui devait être dit l’avait été. Tout ce qui devait être retrouvé l’avait été.

Il s’assit sur le banc et ferma les yeux.

Alors il les entendit — des pas légers, comme si sa mère venait de sortir, comme si sa grand-mère apportait le thé, comme si son grand-père riait près de l’abri.

Et il comprit :

Personne ne disparaît vraiment. On devient silence, vent, lumière entre les feuilles.

Et tant que quelqu’un se souvient, on demeure. Toujours.